Eine kritische Untersuchung der historischen und textuellen Beweise

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von historischen Zitaten und Analysen, die auf die Frage eingehen, ob der biblische Vers Matthäus 28:19,

„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“

(Elberfelder Übersetzung), in seiner derzeit bekannten Form authentisch ist oder geändert wurde.

Die ältesten existierenden Manuskripte, die den Vers Matthäus 28:19 enthalten, stammen aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., etwa aus der Zeit des Codex Sinaiticus und des Codex Vaticanus. Es besteht eine erhebliche zeitliche Lücke von mehreren Jahrhunderten zwischen der ursprünglichen Niederschrift des Matthäusevangeliums und diesen Manuskripten.

Eusebius von Cäsarea, der im 3. und 4. Jahrhundert lebte, gilt als eine wichtige historische Quelle und wird oft als „Vater der Kirchengeschichte“ bezeichnet. In seinen Schriften, darunter seine „Kirchengeschichte“, zitiert Eusebius den Vers Matthäus 28:19. Allerdings enden seine Zitate dieses Verses regelmäßig mit den Worten „in meinem Namen“, was von der trinitarischen Taufformel in modernen Bibelausgaben abweicht.

Geographisch gesehen waren die frühesten Manuskripte, die Matthäus 28:19 enthalten, in Regionen angesiedelt, die stark von den Lehrmeinungen der damaligen Kirche beeinflusst waren. In dieser Zeit war die Trinitätslehre in bestimmten Gebieten, insbesondere im Westen des Römischen Reiches und in den großen urbanen Zentren, bereits weit verbreitet, während sie in anderen Gebieten noch nicht fest etabliert war.

Die Kombination dieser Faktoren – die zeitliche Lücke zwischen der ursprünglichen Niederschrift und den ältesten Manuskripten, die abweichende Zitierweise von Eusebius und der geographische und theologische Kontext der Manuskripte – liefert eine Grundlage für weitergehende Untersuchungen und Diskussionen über die Authentizität von Matthäus 28:19.

Eusebius von Cäsarea und die theologischen Implikationen

Die Frage nach der Authentizität von Matthäus 28:19 ist keineswegs nur für Gelehrte von Interesse; sie steht im Zentrum der Entwicklung des christlichen Glaubenssystems. Eusebius von Cäsarea, ein prominenter Historiker des 4. Jahrhunderts, bietet in dieser Diskussion wesentliche Belege. In mehreren seiner Schriften, insbesondere in der „Demonstratio Evangelica“ (Beweis des Evangeliums, Buch III, Kapitel 6, 132(a), S. 152), zitiert er den Vers mit der alternativen Formulierung „in meinem Namen“, was die Angelegenheit komplexer macht.

Dieser Diskrepanz wird durch den historischen Kontext weitere Bedeutung beigemessen: Eusebius war Teilnehmer am Konzil von Nicäa im Jahr 325 n.Chr., bei dem die Trinitätslehre zur orthodoxen Doktrin erhoben wurde. Dass er konsequent die Formulierung „in meinem Namen“ verwendet (siehe auch „Demonstratio Evangelica“, Buch III, Kapitel 7, 136(ad), S. 157 und Kapitel 7, 138(c), S. 159), legt den Schluss nahe, dass die Manuskripte, die ihm vorlagen, eben diese Worte enthielten. Dies wirft die Frage auf, ob die heute bekannte Version des Verses eine spätere Anpassung darstellt, womöglich mit dem Ziel, die trinitarische Orthodoxie zu stützen.

In seinen Briefen unterstreicht Paulus die signifikante Rolle des Namens Jesu, insbesondere in Philippians 2:10, wo er festhält: „dass im Namen Jesu jedes Knie sich beugen soll“. Diese Hervorhebung des „Namens“ als eines singulären Begriffs scheint in Widerspruch zu einer trinitarischen Interpretation zu stehen und impliziert eine besondere Einzigartigkeit, die mit der trinitarischen Formulierung in Matthäus 28:19 nicht kompatibel zu sein scheint.

Eusebius von Cäsarea, dessen Werke als eine der wichtigsten historischen Quellen für das frühe Christentum gelten, bietet in diesem Zusammenhang weitere interessante Einblicke. In der „Demonstratio Evangelica“ (Buch III, Kapitel 7, 136(ad), S. 157) und in seiner „Laus Constantini“ (Lobrede auf Kaiser Konstantin, Kapitel 16, Abschnitt 8) spricht er wiederholt von der „Macht Christi“, die den Jüngern die Autorität verleiht, „alle Nationen zu Jüngern zu machen in meinem Namen“.

Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass die Taufpraxis im Neuen Testament, wie sie insbesondere in der Apostelgeschichte dargestellt wird, konsequent „im Namen Jesu“ und nicht „im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ durchgeführt wird. Beispiele hierfür sind Apostelgeschichte 2:38 („Tut Buße und lasst euch alle auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden taufen“) und Apostelgeschichte 10:48 („Und er befahl ihnen, sich auf den Namen des Herrn taufen zu lassen“). Diese konsistente Praxis könnte als zusätzliches Indiz für die Authentizität der von Eusebius zitierten Version von Matthäus 28:19 angesehen werden.

Die Frage nach der Authentizität von Matthäus 28:19 wird zusätzlich komplex, wenn man die Schriften der Kirchenväter berücksichtigt. Justin der Märtyrer, ein Apologet des 2. Jahrhunderts, benutzt beispielsweise die trinitarische Formel in seiner „Ersten Entschuldigung“ (Kapitel 61). Dies könnte als Beleg für die Frühzeitigkeit der trinitarischen Formel interpretiert werden, steht jedoch im Kontrast zu Eusebius‘ wiederholter Zitierung von „in meinem Namen“ in Werken wie der „Demonstratio Evangelica“ (Buch III, Kapitel 6, 132(a), S. 152).

In den Schriften von Origenes, einem weiteren einflussreichen Kirchenvater des 3. Jahrhunderts, findet sich ebenfalls die trinitarische Taufformel, wie in seinem Kommentar zum Johannesevangelium (Buch VI, Kapitel 17). Allerdings sind diese Werke später datiert als die Schriften von Eusebius und könnten somit den Einfluss einer etablierten trinitarischen Orthodoxie widerspiegeln.

Die Frage der Authentizität und der möglichen Abänderung von Matthäus 28:19 ist also nicht nur eine Angelegenheit textkritischer Analyse, sondern sie wirft auch wesentliche Fragen zur Entwicklung der Trinitätslehre und der theologischen Intention des Matthäusevangeliums auf. Diese Diskrepanzen könnten darauf hindeuten, dass die ursprüngliche Formulierung des Verses und damit auch die theologische Ausrichtung des frühen Christentums möglicherweise anders waren als die heute vorherrschenden Interpretationen.

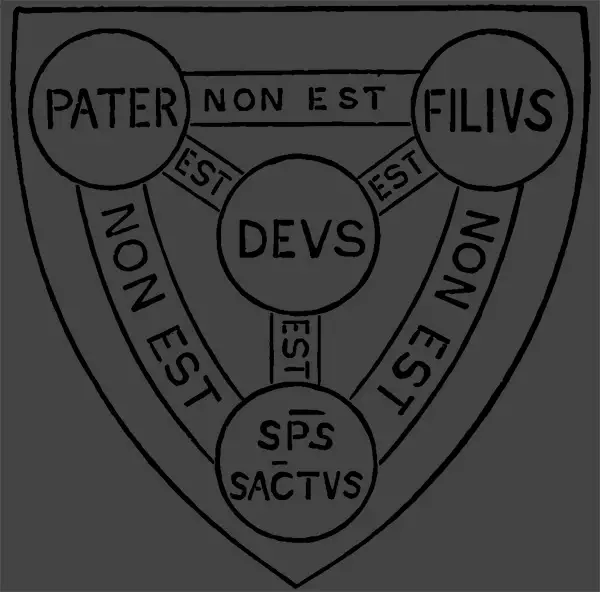

Die neutestamentliche Taufpraxis: Eine kritische Betrachtung

Der Vers Matthäus 28:19 — „Darum gehet hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ — wird häufig als trinitarische Grundlage zitiert. Dieser Vers jedoch formuliert keine explizite Dreieinigkeitslehre. Er macht keine Angaben zur Wesensgleichheit der drei Entitäten oder dazu, dass sie als eine einzige Gottheit betrachtet werden sollten.

Dieser Aspekt wird durch den Kontext der neutestamentlichen Taufpraxis weiter verstärkt. In der Apostelgeschichte werden Taufen „im Namen Jesu Christi“ durchgeführt. Beispielsweise heißt es in Apostelgeschichte 2:38 (Elberfelder): „Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ Ähnliche Formulierungen finden sich auch in weiteren Stellen der Apostelgeschichte, die den Schluss nahelegen, dass die Taufe im frühen Christentum überwiegend im Namen Jesu und nicht in der trinitarischen Formel vollzogen wurde. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8:12 (Elberfelder): „Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, Männer sowohl als Frauen“; Apostelgeschichte 8:16 (Elberfelder): „Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden“; Apostelgeschichte 10:48 (Elberfelder): „Und er befahl, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Da baten sie ihn, einige Tage zu bleiben“; Apostelgeschichte 19:5 (Elberfelder): „Als sie es aber hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen“; und Apostelgeschichte 22:16 (Elberfelder): „Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst.“

Darüber hinaus betont der Apostel Paulus in seinen Briefen an die Römer und Galater die Taufe im Kontext des Glaubens an Jesus Christus. So schreibt er in Römer 6:3 (Elberfelder): „Oder wisst ihr nicht, dass, so viele von uns in Christus Jesus getauft wurden, wir in seinen Tod getauft wurden?“ und in Galater 3:27 (Elberfelder): „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen.“

Diese Paulinischen Aussagen fokussieren sich stark auf den Namen Jesu und seine zentrale Rolle in der Taufzeremonie. Dies könnte als weiteres Indiz dafür interpretiert werden, dass die neutestamentliche Taufpraxis primär im Namen Jesu und nicht in der trinitarischen Formel vollzogen wurde. Es ist interessant zu bemerken, dass diese Perspektive der Taufpraxis im Namen Jesu Christi nicht nur im Einklang mit den Berichten in der Apostelgeschichte steht, sondern auch mit der von Paulus formulierten theologischen Interpretation der Taufe.

Die Implikationen dieser Beobachtungen sind vielschichtig. Erstens stellen sie die Frage, ob die trinitarische Formulierung in Matthäus 28:19 (Elberfelder: „Darum gehet hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“) eine spätere Hinzufügung sein könnte. Dieser Gedanke gewinnt an Gewicht, wenn man die Ausführungen des Kirchenvaters Eusebius von Cäsarea berücksichtigt, der den Vers wiederholt mit der Formulierung „in meinem Namen“ zitierte, wie in seiner „Demonstratio Evangelica“ (Buch III, Kapitel 6, 132(a), S. 152).

Zweitens legen die Beobachtungen nahe, dass der Schwerpunkt der neutestamentlichen Taufpraxis auf dem Namen Jesu liegt. Diese Einschätzung wird durch die Apostelgeschichte unterstützt, in der mehrere Taufereignisse „im Namen Jesu Christi“ stattfinden (z.B. Apostelgeschichte 2:38: „Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich jeder von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“). Sie wird auch durch die Paulusbriefe gestärkt, die die Taufe in einem engen Zusammenhang mit Jesus Christus sehen (z.B. Römer 6:3: „Oder wisst ihr nicht, dass, so viele von uns in Christus Jesus getauft wurden, wir in seinen Tod getauft wurden?“).

Diese Beobachtungen scheinen nicht konsistent mit der trinitarischen Interpretation von Matthäus 28:19 zu sein und könnten darauf hinweisen, dass die theologische Ausrichtung des frühen Christentums in dieser Hinsicht möglicherweise anders war als die heute vorherrschenden trinitarischen Interpretationen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Matthäus 28:19, obwohl oft als trinitarische Grundlage angeführt, weder durch den Vers selbst noch durch den Kontext der neutestamentlichen Taufpraxis eindeutig in dieser Weise bestätigt wird. Die Taufpraxis im Namen Jesu, wie sie in der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen dokumentiert ist, deutet darauf hin, dass die Trinitätslehre durch diesen Vers weder explizit bestätigt noch widerlegt wird.

Die Rolle des Namens Jesu Christi

Die Taufe als ritueller Akt der christlichen Gemeinschaft besitzt eine symbolische Bedeutung, die sich tief in das Konzept des Todes, der Bestattung und der Auferstehung Jesu Christi einbettet. Es ist dieser Jesus Christus, der gekreuzigt wurde, begraben wurde und auferstand. Paulus‘ Aussagen in 1. Korinther 1:13 (Elberfelder) sind hier aufschlussreich:

„Ist Christus geteilt worden? Ist Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden?“

Die implizite Antwort lautet: Nein, wir sind im Namen Jesu Christi getauft, weil nur er den Preis für unsere Sünden bezahlt hat.

Dies wird weiter durch Markus 16:16 (Elberfelder) unterstrichen:

„Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden.“

Interessant ist hierbei der Name, den man bei der Taufe anruft. Apostelgeschichte 22:16 (Elberfelder) macht es klar:

„Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst.“

Beachten Sie, dass es nicht heißt, den „Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ anzurufen.

Apostelgeschichte 4:12 (Elberfelder) liefert eine weitere präzise Einschätzung:

„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.“

Hier ist es wiederum der Name Jesu Christi, der den rettenden Charakter besitzt.

Dieses Konzept wird in Apostelgeschichte 2:38 (Elberfelder) weiter hervorgehoben:

„Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“

Diese konsistente Fokussierung auf den Namen Jesu Christi in der Taufpraxis des Neuen Testaments steht in auffälligem Gegensatz zu Matthäus 28:19 (Elberfelder):

„Darum gehet hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“

Verschiedene Quellen werfen Fragen zur Authentizität dieses Verses auf. Eusebius von Cäsarea, ein Kirchenvater, zitierte diesen Vers in seiner „Demonstratio Evangelica“ anders, nämlich als „in meinem Namen“, was die Authentizität des trinitarischen Taufbefehls in Frage stellt.

Die Analyse schließt damit, dass, obwohl Matthäus 28:19 oft als trinitarische Grundlage angeführt wird, die konsistente Praxis und Theologie des Neuen Testaments im Kontext der Taufe sich um den Namen Jesu Christi zentriert. Dies legt die Frage nahe, ob der Vers in Matthäus 28:19 in seiner heutigen Form eine spätere Einfügung sein könnte. Die Evidenz, sowohl textlich als auch historisch, scheint für eine Taufpraxis im Namen Jesu Christi, nicht in einem trinitarischen Format, zu sprechen.

Das Dilemma der Beweisbarkeit und die Herausforderung der Wissenschaftlichen Objektivität

Die Frage der Authentizität von Matthäus 28:19 und seine potenzielle Anpassung ist ein neuralgischer Punkt. Sie hat weitreichende Implikationen für das christliche Verständnis der Gottheit, insbesondere im Kontext der Trinitätslehre.

Das älteste erhaltene Manuskript, das Matthäus 28:19 enthält, stammt aus dem 4. Jahrhundert, was eine zeitliche Lücke von mehreren Jahrhunderten zwischen der ursprünglichen Verfassung des Matthäus-Evangeliums und den ersten verfügbaren Textzeugen schafft. Dieser Umstand erschwert die Feststellung der ursprünglichen Textform erheblich.

Darüber hinaus steht die Praxis der frühen Kirche, wie sie im Neuen Testament dokumentiert ist, im Widerspruch zur trinitarischen Taufformel in Matthäus 28:19. Diese Diskrepanz wird durch die Zitate von Eusebius von Cäsarea noch komplexer, der den Vers anders zitiert und dem damit eine alternative, weniger trinitarische Interpretation verleiht.

Es ist zusätzlich erschwerend, dass die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich nicht immun gegen weltanschauliche Einflüsse ist. Theologen, die an konfessionellen Einrichtungen ausgebildet wurden, könnten möglicherweise von bereits etablierten dogmatischen Positionen beeinflusst sein. Gehalt und Karriere stehen da meistens in Wechselwirkung zu offiziellen Statements. Zum Beispiel ist die Trinitätslehre eine zentrale Doktrin in vielen christlichen Konfessionen, und theologische Institute, die diese Lehre unterstützen, könnten dazu tendieren, Beweise in einer Weise zu interpretieren, die diese Doktrin stützt. Dies stellt eine potenzielle „Herausforderung“ für die objektive wissenschaftliche Forschung dar.

Letztendlich ist die Frage nach der Authentizität von Matthäus 28:19 von der verfügbaren Beweislage nicht eindeutig zu klären. Die bestehenden Manuskripte, die ältesten zitierenden Kirchenväter und die neutestamentliche Praxis bieten ein komplexes Bild, das keine abschließenden Schlüsse zulässt. Es ist daher sowohl intellektuell redlich als auch methodisch notwendig, die Begrenztheit der verfügbaren Daten anzuerkennen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der aktuelle Text von Matthäus 28:19 das Ergebnis einer späteren redaktionellen Tätigkeit sein könnte.

In dieser Hinsicht bleibt die Tür für weitere Forschung und Diskussion offen, aber im derzeitigen Zustand der Beweislage ist die Behauptung einer definitiven Textänderung oder einer definitiven Authentizität von Matthäus 28:19 nicht zu rechtfertigen. Was bleibt, ist ein theologisch und wissenschaftlich komplexes Feld, das sowohl die Schwierigkeit der Beweisführung als auch die Herausforderung der Erhaltung wissenschaftlicher Objektivität inmitten tief verwurzelter theologischer Überzeugungen offenbart.