Johannes Prolog

Die Nuancen von Johannes 1:1: Eine textkritische Analyse

Das Johanneische Prolog (Johannes 1:1-14) ist eine der am meisten diskutierten Passagen in der theologischen Literatur, insbesondere wenn es um die Natur des Wortes (Logos) und seine Identität als Jesus Christus geht. Der Vers Johannes 1:1 lautet: „(a) Im Anfang war das Wort, (b) und das Wort war bei [dem] Gott, (c) und das Wort war Gott.“ In Vers 14 wird dann klargestellt, dass dieses Wort Fleisch wurde und als Jesus Christus unter den Menschen lebte.

Der Kontext des „Anfangs“

Der erste Teil des Verses („Im Anfang war das Wort“) wirft eine entscheidende Frage auf: Der Anfang von was? Der Ausdruck „Im Anfang“ muss zwangsläufig einen referentiellen Punkt haben. Ist es der Anfang der Welt? Oder der Anfang der Schöpfung der Engel? Die Unklarheit dieses „Anfangs“ untergräbt die These, dass das Wort von Ewigkeit her existiert hat, wie es von vielen Trinitariern postuliert wird. Epheser 3:9 gibt uns einen Hinweis auf diesen „Anfang“, in dem es heißt: „am Anfang der Welt … Gott, … schuf alle Dinge durch Jesus Christus“. Somit war dieses „Wort“ am Anfang der Welt an der Schöpfung beteiligt, aber das Verschweigt nicht die Notwendigkeit eines Anfangs für das Wort selbst.

Das Wort „bei“ Gott

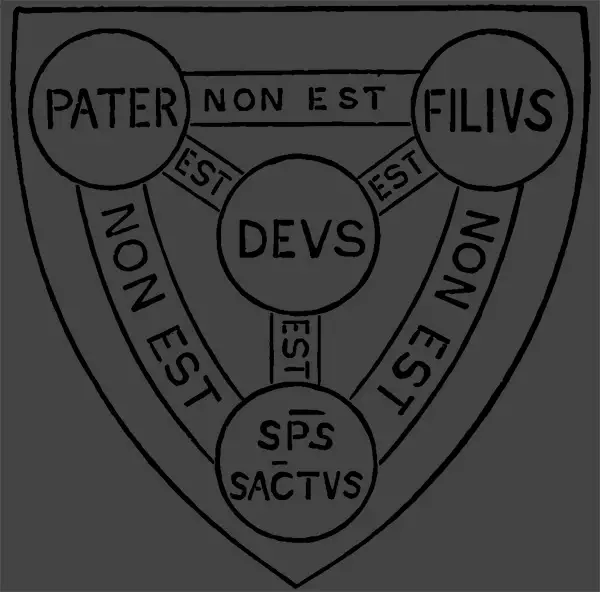

Der zweite Teil des Verses („und das Wort war bei [dem] Gott“) hebt die Unterscheidung zwischen dem Wort und Gott hervor. Der Ausdruck „bei Gott“ impliziert eine Art von Relation, aber sicherlich keine Identität. Wenn das Wort Gott wäre, wie könnte es dann „bei“ Gott sein? Das wäre eine logische Inkonsistenz. Johannes 1:2 (NIV) verstärkt diesen Punkt: „Er [Jesus] war bei Gott im Anfang.“ Der Ausdruck „bei“ lässt eine Beziehung zu, aber keine Gleichsetzung von Identitäten.

Das Wort als „Gott“

Der dritte und wohl kontroverseste Teil des Verses („und das Wort war Gott“) wird oft als Beleg für die Gottheit Jesu Christi und damit für die Trinitätslehre zitiert. Doch diese Interpretation ignoriert grammatikalische Nuancen. Im Griechischen, der Sprache des Neuen Testaments, ist der Ausdruck „und das Wort war Gott“ (καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος) anfällig für verschiedene Interpretationen, da es keinen bestimmten Artikel vor „Gott“ gibt. Einige Gelehrte argumentieren, dass es genauso korrekt wäre, den Satz mit „und das Wort war göttlichen Ursprungs“ zu übersetzen, was die besondere, aber nicht identische Natur des Wortes zu Gott betonen würde.

Einführung: Interpretation von Johannes 1:1 unter Berücksichtigung des Koine-Griechischen

Die korrekte Übersetzung von Johannes 1:1 aus dem Originaltext des Koine-Griechischen bleibt eine Quelle intensiver Auseinandersetzungen, insbesondere was den Ausdruck „das Wort war Gott“ (c) betrifft. Im ersten Vers des Johannesevangeliums heißt es, dass Gottes Sohn, Christus Jesus, der hier als das Wort bezeichnet wird, „bei Gott im Anfang“ war (a+b).

Die Nuancen der griechischen Grammatik und ihre Bedeutung in Johannes 1:1

Johannes 1:1b besagt nicht, dass der Messias Gott ist, sondern „bei dem Gott“ war. Das Wort „dem“ im griechischen Text ist vorhanden und wurde wahrscheinlich von Übersetzern weggelassen, weil sie dachten, es klänge falsch. Doch diese Präzision hat durchaus eine Bedeutung. Im Originaltext für 1b lautet der griechische Text:

και and(und) 2532 CONJ ο the(der) 3588 T-NSM λογος Word(Wort) 3056 N-NSM ην was(war) 2258 V-IXI-3S προς with(bei) 4314 PREP τον the(dem) 3588 T-ASM θεον God(Gott) 2316 N-ASM

Der bestimmte Artikel im Koine-Griechischen und seine theologische Implikation in Johannes 1:1

Die Präsenz des bestimmten Artikels „τον“ vor „θεον“ (Gott) im griechischen Original stellt eine grammatische Nuance dar, die für die Interpretation des Verses von entscheidender Bedeutung ist. In der griechischen Grammatik hat der bestimmte Artikel „der“ (τον) eine differenzierende Funktion und betont die Einzigartigkeit des Substantivs, mit dem er verwendet wird. Daher impliziert „τον θεον“ (der Gott) in diesem Kontext, dass es sich um einen spezifischen Gott handelt, was die Unterscheidung zwischen „dem Wort“ und „dem Gott“ weiter verstärkt.

Herausforderungen für die trinitarische Interpretation aufgrund der Grammatik in Johannes 1:1

Diese feine, aber entscheidende Unterscheidung zwischen „dem Wort“ und „dem Gott“ im griechischen Originaltext fordert eine sorgfältige Überlegung und stellt die häufige trinitarische Interpretation des Verses in Frage. Es wirft die Frage auf, ob „das Wort“ und „Gott“ als identisch oder als distinkte Entitäten betrachtet werden sollten, und legt letztere Interpretation nahe.

Die Bedeutung des bestimmten Artikels und seine theologische Bedeutung in Johannes 1:1

Die Phrase „der Gott“ in diesem Vers identifiziert den einen wahren Gott, den Vater, weshalb der bestimmte Artikel „der“ von Bedeutung ist. Während Jesus in diesem Vers als Gott bezeichnet wird, besteht eine klare Unterscheidung zwischen ihm und „dem“ Gott, bei dem er war. Der Gott, bei dem Jesus war, ist „der“ Gott, der Vater. Jesus war nicht der gleiche Gott, bei dem er war, sondern er war Gott im Sinne der Göttlichkeit, ähnlich wie sein Vater. Als Sohn erbt er die Eigenschaften seines Vaters.

Göttliche und menschliche Erbschaft: Ein universelles Prinzip

Diese Erbschaft der Eigenschaften ist ein universelles Prinzip, das sich nicht nur auf die göttliche Natur, sondern auch auf die menschliche Natur erstreckt. So wie ein menschliches Kind durch Erbschaft die Natur und Form der Menschlichkeit besitzt, so ist der Sohn durch seine göttliche Herkunft von Natur aus Gott.

Implikationen für die Identität von Vater und Sohn basierend auf der präzisen Verwendung des bestimmten Artikels

Die präzise Verwendung des bestimmten Artikels „der“ im griechischen Text betont die Einzigartigkeit und spezifische Identität des Vaters als „der“ Gott. Dies impliziert eine distinkte Individualität und hebt die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn hervor, ohne sie zu einer einzigen Identität zu verschmelzen. Daher stellt diese grammatikalische und kontextuelle Analyse die weit verbreitete trinitarische Interpretation in Frage, die den Vater und den Sohn als identische Manifestationen eines einzigen Gottes sieht. Es legt vielmehr nahe, dass sie distinkte, aber eng verbundene Entitäten innerhalb des göttlichen Spektrums sind.

Die Analogie zwischen Adam und Eva und der Struktur von Johannes 1:1: Unterscheidung zwischen dem Wort und dem Gott

Die Interpretation von Johannes 1:1 kann durch den Vergleich mit einer ähnlichen grammatischen Struktur, jedoch mit anderen Subjekten, erleuchtet werden. Betrachten wir beispielsweise Adam und Eva: „Am Anfang war die Frau, und die Frau war beim [dem] Menschen, und die Frau war menschlich.“ In diesem Kontext ist Adam „der Mensch“, und die Frau ist Eva. Obwohl Eva menschlich ist, ist sie nicht „der Mensch“ in der Identität. Sie sind zwei verschiedene Personen.

In ähnlicher Weise, wenn man die Struktur von Johannes 1:1 berücksichtigt, könnte man folgern: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei [dem] Gott, und das Wort war göttlich.“ Hier ist „der Gott“ eine eindeutige Identität, und das Wort, obwohl göttlich, ist nicht „der Gott“ in der Identität. Sie sind zwei verschiedene Entitäten.

Die Herausforderung der trinitarischen Ansicht: Die individuelle Identität des Wortes und des Gottes in Johannes 1:1

Diese Analogie unterstreicht die individuelle Identität und die unverwechselbare Natur des Wortes und „des Gottes“, bei dem es war. Es stellt eine Herausforderung für die trinitarische Ansicht dar, die den Vater und das Wort als ein und dieselbe göttliche Identität betrachtet. Die Sprache und die Struktur des Verses implizieren stattdessen, dass, während beide göttlich sind, sie doch distinkte Identitäten innerhalb des göttlichen Spektrums darstellen.

Interpretation von Johannes 1:1: Die Beziehung zwischen dem Wort, dem Sohn, und der höchsten Gottheit, dem Vater

Wenn man den Vers aus dieser Perspektive betrachtet, erscheint er wie folgt: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei der Gottheit, und das Wort war göttlicher Natur.“ Das Wort, der Sohn, war bei der höchsten Gottheit, dem Vater, und verfügte ebenfalls über eine göttliche Natur. Jedoch war der Sohn nicht „die“ Gottheit; er war nicht „der“ Vater. Gleichwohl hat der Sohn die göttliche Natur des Vaters durch Erbschaft.

Die Einzigartigkeit von Vater und Sohn: Unterscheidung in Identität trotz gemeinsamer göttlicher Natur und Herausforderungen für die trinitarische Sichtweise

Diese Nuancierung in der Sprache und Interpretation hebt die Einzigartigkeit jeder Identität innerhalb dieses göttlichen Kontexts hervor. Während das Wort und die Gottheit beide göttliche Eigenschaften besitzen, sind sie nicht identisch. Sie teilen zwar die gleiche göttliche Qualität, Natur und Gottheit, jedoch bleiben sie als Vater und Sohn distinkte Entitäten. Ein solcher Befund stellt die trinitarische Sichtweise, die sie als eine einzige göttliche Identität sieht, in Frage. Es wird impliziert, dass, obwohl beide göttlich sind, sie dennoch separate Identitäten im Rahmen der Gottheit darstellen.

Die Beziehung zwischen dem Sohn und der Gottheit: Eine Analyse der göttlichen Identität und Erbschaft vor der Zeitlichkeit

In einem Zustand vor der Zeit, wie wir sie kennen, existierte das Wort, der Sohn, bei der Gottheit, dem Vater. Der Sohn ist nicht „die“ Gottheit, der Vater, und doch ist er göttlich, da er die Essenz und die Eigenschaften des Vaters durch Erbschaft besitzt. Dieser Status der Göttlichkeit wird dem Sohn durch seine unmittelbare Beziehung zum Vater zugeschrieben. So einfach und doch so komplex ist die Struktur dieser göttlichen Beziehung, die deutlich macht, dass, während beide Entitäten göttliche Qualitäten besitzen, sie in ihrer Identität eindeutig voneinander getrennt sind.

Die göttliche Herkunft des Sohnes: Gezeugt und nicht erschaffen, eine Unterscheidung in Identität und zeitlichem Status

Vor der Zeitlichkeit, wie sie in unserem Verständnis existiert, wurde der Sohn aus der Substanz des Vaters hervorgebracht; nicht erschaffen, sondern gezeugt. Aufgrund dieser unmittelbaren Herkunft teilt der Sohn die göttliche Natur des Vaters, wie es in Kolosser 1:19 zum Ausdruck kommt, wo es heißt: „Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm die ganze Fülle wohnen soll.“ Obwohl Vater und Sohn in ihrer Essenz gleich sind, unterscheiden sie sich in ihrer zeitlichen und existenziellen Dimension. Der Vater existiert ohne Anfang und ist in diesem Sinne größer, während der Sohn einen definierbaren Anfangspunkt seiner Persönlichkeit hat. Beide teilen die göttliche Substanz, sind jedoch in ihrer Identität und ihrem zeitlichen Status unterschiedlich.