Das Comma Johanneum: Ein Blick auf die Einzigartige Trinitarische Passage in der Bibe

Das Komma (kurzer Satz) Johanneum ist eine Ergänzung zur Heiligen Schrift, die so berühmt und daher so bekannt ist, dass ihr sogar ein eigener Name gegeben wurde.

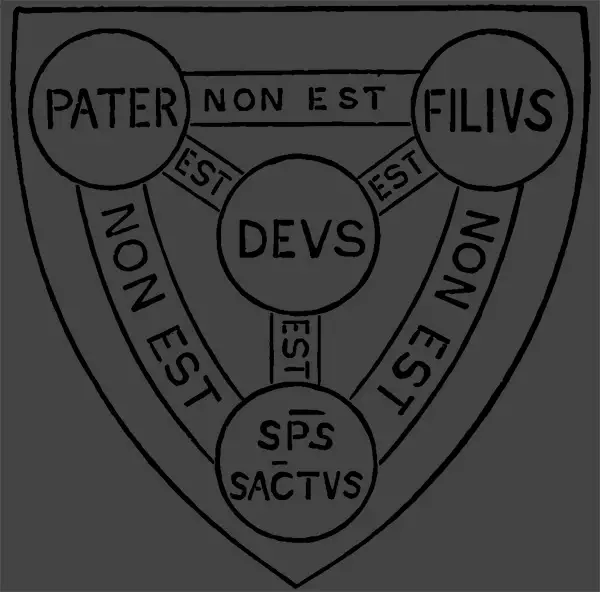

Der einzige Vers in der gesamten Bibel, der wirklich so interpretiert werden kann, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ein 3-in-1-Wesen sind, ist 1. Johannes 5:7-8 in der Lutherbibel von 1545. Dieser Vers besagt explizit:

„Denn drei sind, die da zeugen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist; und diese drei sind eins.“

Diese Textstelle ist die einzige, die eine trinitarische Ansicht ohne zusätzliche Annahmen oder externe Interpretationen unterstützt.

Dies ist die klare und entscheidende Art von Schriftstelle, die man in der Bibel erwarten würde, wenn die Gottheit buchstäblich ein Drei-in-Eins-Gott wäre.

Wissenschaftliche Perspektive und Historischer Kontext des Comma Johanneum

Der wissenschaftliche Konsens bekräftigt, dass das Comma Johanneum, eine Passage in 1. Johannes 5:7-8, ursprünglich eine lateinische Einfügung war. Dies wird in der wissenschaftlichen Literatur deutlich, wie zum Beispiel im Thomas Nelson and Sons Catholic Commentary von 1951, auf Seite 1186:

„Es wird heute allgemein angenommen, dass diese Passage eine Glosse ist, die sich schon früh in den altlateinischen Text und die Vulgata eingeschlichen hat.“

Interessanterweise fand diese Passage erst im 15. und 16. Jahrhundert Eingang in den griechischen Text.

Das Comma Johanneum in der Vulgata und seine textgeschichtliche Entwicklung

Das Comma Johanneum fehlt in den ältesten Manuskripten der Vulgata. Diese lateinische Bibelübersetzung geht im Wesentlichen auf die Arbeit von Hieronymus zurück, einem christlichen Gelehrten und Übersetzer. Papst Damasus I. beauftragte ihn im Jahr 382 n. Chr., die vorhandenen lateinischen Übersetzungen der Bibel zu revidieren. Hieronymus führte diese Arbeit bis zu seinem Tod im Jahr 420 n. Chr. fort. Dabei übersetzte er nicht nur das Neue Testament und die Psalmen, sondern auch das gesamte Alte Testament (in Bethlehem) direkt aus dem Hebräischen, statt die damals weit verbreitete griechische Septuaginta zu verwenden.

Erst ab dem 9. Jahrhundert taucht das Comma Johanneum in lateinischen Manuskripten des Neuen Testaments auf und wird allgemein als spätere Einfügung angesehen. In griechischen Manuskripten des Neuen Testaments ist die Passage sogar noch seltener und erscheint nur in wenigen Manuskripten des späten Mittelalters. Obwohl es in den ältesten Manuskripten der Vulgata, die aus dem 5. und 6. Jahrhundert datieren, fehlt, wurde es in der Clementina Vulgata verankert. Diese Ausgabe der Vulgata wurde 1592 von Papst Clemens VIII. herausgegeben.

Das Comma Johanneum in der Lutherbibel von 1545 und seine Kontroversen im Textus Receptus

In der Lutherbibel von 1545 ist es bemerkenswert, dass das Comma Johanneum enthalten ist. Interessanterweise hatte Desiderius Erasmus, der den Textus Receptus zusammengestellt hatte, selbst Bedenken bezüglich des Comma Johanneum und fügte es erst unter kirchlichem Druck ab der 3. Ausgabe 1522 hinzu, nachdem ihm ein Manuskript vorgelegt wurde (Codex 61), was die Passage enthielt, jedoch auch erst um 1520 als Rechtfertigung für die Inklusion erstellt wurde. Luther stützte seine Übersetzung maßgeblich auf diesen Textus Receptus, dieser damals weitverbreitete Sammlung griechischer neutestamentlicher Manuskripte. Heute wird der Textus Receptus jedoch kritisch betrachtet, und ein Grund dafür ist, dass das Comma Johanneum in älteren und als zuverlässiger angesehenen Manuskripten wie dem Codex Sinaiticus und dem Codex Vaticanus fehlt. Diese Manuskripte aus dem 4. Jahrhundert sind wesentliche Zeugen für den ursprünglichen Text. Daher kann die Aufnahme des Comma Johanneum in Luthers Bibelübersetzung vielleicht als ein Produkt der beschränkten textkritischen Ressourcen seiner Zeit als auch als ein Spiegel der theologischen und soziokulturellen Kräfte, die ihn beeinflussten, verstanden werden.

Erasmus und die kontroverse Einfügung des Comma Johanneum in den Textus Receptus

Erasmus nahm das berüchtigte Comma Johanneum aus 1. Johannes 5:7-8 weder in seiner 1516er noch in seiner 1519er Ausgabe seines griechischen Neuen Testaments auf. Aufgrund des Drucks der katholischen Kirche gelangte es aber in seine dritte Ausgabe im Jahr 1522. Nach dem Erscheinen seiner ersten Ausgabe im Jahr 1516 entstand eine solche Aufregung über das Fehlen des Kommas, dass Erasmus sich verteidigen musste.

Er argumentierte, dass er die Comma-Trinitaria-Formel nicht eingefügt habe, weil er keine griechischen Manuskripte gefunden habe, die sie enthielten. Einmal wurde ein Manuskript namens Codex 61 (Codex Montfortianus) erstellt, der von einem gewissen Roy oder Froy in Oxford um das Jahr 1520 geschrieben wurde. Er stimmte widerwillig zu, es in seinen nachfolgenden Ausgaben aufzunehmen. Erasmus hat den Text wahrscheinlich aus politisch-theologisch-ökonomischen Gründen geändert. Er wollte nicht, dass sein Ruf ruiniert wurde und dass sein Novum Instrumentum nicht verkauft wurde.

So ging es 1551 in das Stephanus-Griechische Neue Testament (erstes Neues Testament in Versen) über, das später Textus Receptus genannt wurde, und wurde 1557 zur Grundlage für die Genfer Bibel des Neuen Testaments und 1611 für die autorisierte King-James-Version.

Kontroverse und Konsens in modernen Übersetzungen

Es ist bemerkenswert, dass trotz der Fülle an textkritischen Belegen, die die spätere Hinzufügung dieses Textes unterstützen, einige Übersetzungen wie die King James Version (KJV) und die New King James Version (NKJV) diese Passage beibehalten haben. In den meisten modernen Übersetzungen, einschließlich der New International Version (NIV), fehlt sie jedoch. Dort lautet der Vers:

„Denn es sind drei, die Zeugnis geben: der Geist, das Wasser und das Blut; und die drei sind sich einig.“

Es besteht kein Zweifel, dass der letzte Teil von 1. Johannes 5:7 und der erste Teil von 1. Johannes 5:8 in den ursprünglichen und inspirierten Worten Gottes nie existierten. Der Textwissenschaftler Bart Ehrman beschrieb diese Fälschung wie folgt:

„ …dies stellt das offensichtlichste Beispiel einer theologisch motivierten Korruption in der gesamten Manuskripttradition des Neuen Testaments dar.“ „Die englische King-James-Bibel, die 1611 n. Chr. übersetzt wurde, behält diese trinitarische Fälschung bei, aber keine unserer modernen Übersetzungen außer der NKJV enthält sie. Und da dieser Text nicht von Gott stammte.“

Alle neueren Versionen der Bibel und die meisten anderen enthalten nicht den unterstrichenen Text, der auch Vers 8 enthält, und das aus gutem Grund!