Codex Leningradensis B19A: Das älteste erhaltene Manuskript des Alten Testaments

Der Codex Leningradensis B19A ist eine der ältesten vollständig erhaltenen Handschriften des Tanach, der hebräischen Bibel. Er stammt aus dem Jahr 1008 n. Chr. und wird in der Russischen Nationalbibliothek in Sankt Petersburg aufbewahrt, die bis 1991 Leningrad hieß, woraus sich der Name des Codex ableitet. Der Codex folgt der masoretischen Tradition, die sich durch ein spezielles System von Vokalisierungen und Akzenten auszeichnet, um die korrekte Lesung des hebräischen Textes sicherzustellen. Er dient als Grundlage für viele moderne Ausgaben des Alten Testaments und ist aufgrund seines Alters und seiner Vollständigkeit ein wichtiges Werkzeug für Textkritiker und Bibelwissenschaftler.

Der Leningrader Codex: Das Älteste Vollständige Manuskript der Hebräischen Bibel und Seine Bedeutung für die Textkritik

Die Hypothese, dass der Leningrader Codex durch Korrekturen am Aleppo Codex, einem etwas früheren Manuskript, entstanden sei, wird von Paul E. Kahle infrage gestellt. Er argumentiert, dass das Manuskript wahrscheinlich auf anderen, heute verlorenen Manuskripten aus der Familie ben Asher fußt. Aufgrund von Verlusten, die der Aleppo Codex durch anti-jüdische Unruhen im Jahre 1947 erlitt, stellt der Leningrader Codex das älteste vollständig erhaltene Werk der Tiberianischen Mesora dar.

In der Nationalbibliothek von Russland in Sankt Petersburg findet der Leningrader Codex seine Heimstatt. Die Bibliothek, ein wichtiger Knotenpunkt für wissenschaftliche Forschung und Kultur, verwahrt den Codex seit dem späten 19. Jahrhundert als Teil einer umfangreichen Sammlung hebräischer Manuskripte, die für die Hebraistik und Judaistik von immenser Bedeutung sind.

Als textuelle Basis diente der Leningrader Codex verschiedenen Editionen der Hebräischen Bibel, einschließlich der Biblia Hebraica (1937), der Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977) und der fortlaufenden Reihe der Biblia Hebraica Quinta (ab 2004). Er spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Rekonstruktion der fehlenden Teile des Aleppo Codex.

Das Manuskript umfasst den hebräischen Grundtext, ergänzt durch tiberianische Vokalzeichen und Kantillationszeichen. Des Weiteren finden sich masoretische Anmerkungen in den Marginalien. Geschrieben auf Pergament und gebunden in Leder, beinhaltet der Codex die nachfolgende Reihenfolge der biblischen Bücher:

Die Torah:

1. Mose (Genesis) / Genesis [בראשית / Bereishit]

2. Mose (Exodus) / Exodus [שמות / Shemot]

3. Mose (Levitikus) / Leviticus [ויקרא / Vayikra]

4. Mose (Numeri) / Numbers [במדבר / Bamidbar]

5. Mose (Deuteronomium) / Deuteronomy [דברים / Devarim]

Die Nevi’im:

- Josua / Joshua [יהושע / Yehoshua]

- Richter / Judges [שופטים / Shofetim]

- Samuel (I & II) / Samuel (I & II) [שמואל / Shemuel]

- Könige (I & II) / Kings (I & II) [מלכים / Melakhim]

- Jesaja / Isaiah [ישעיהו / Yeshayahu]

- Jeremia / Jeremiah [ירמיהו / Yirmiyahu]

- Hesekiel / Ezekiel [יחזקאל / Yehezqel]

- Die Zwölf Propheten / The Twelve Prophets [תרי עשר]

- Hosea / Hosea [הושע / Hoshea]

- Joel / Joel [יואל / Yo’el]

- Amos / Amos [עמוס / Amos]

- Obadja / Obadiah [עובדיה / Ovadyah]

- Jona / Jonah [יונה / Yonah]

- Micha / Micah [מיכה / Mikhah]

- Nahum / Nahum [נחום / Nahum]

- Habakuk / Habakkuk [חבקוק / Habakuk]

- Zefanja / Zephaniah [צפניה / Tsefanyah]

- Haggai / Haggai [חגי / Hagai]

- Sacharja / Zechariah [זכריה / Zekharyah]

- Maleachi / Malachi [מלאכי / Mal’akhi]

Die Ketuvim:

- Chronik (I & II) / Chronicles (I & II) [דברי הימים / Divrei Hayamim]

- Psalmen / Psalms [תהלים / Tehilim]

- Hiob / Job [איוב / Iyov]

- Sprüche / Proverbs [משלי / Mishlei]

- Rut / Ruth [רות / Rut]

- Hoheslied / Song of Songs [שיר השירים / Shir Hashirim]

- Kohelet / Ecclesiastes [קהלת / Kohelet]

- Klagelieder / Lamentations [איכה / Eikhah]

- Ester / Esther [אסתר / Esther]

- Daniel / Daniel [דניאל / Dani’el]

- Esra-Nehemia / Ezra-Nehemiah [עזרא ונחמיה / Ezra ve-Nehemiah]

Der Leningrader Codex avanciert somit zu einem unverzichtbaren historischen und textkritischen Instrument für die Erforschung des Alten Testaments und dient als Grundlage für moderne Übersetzungen und Editionen.

Entwicklung und Bedeutung des Leningrad Codex: Eine Zeitreise

Übergang zu Kodizes

Christliche Gelehrte beginnen, ihre heiligen Werke in Kodizes anstelle von Schriftrollen zu übertragen. Juden folgen diesem Trend erst im 7. Jahrhundert.

Einführung des Kodex im Judentum

Im Judentum werden Kodizes anstelle von Schriftrollen für heilige Texte eingeführt.

Leningrad Codex entsteht

Der Leningrad Codex, oft einfach als „L“ abgekürzt, wurde von dem Schreiber Samuel ben Jacob (Shemu’el ben Ya’akov) in Kairo verfasst. Er stellt die älteste erhaltene vollständige Handschrift der Hebräischen Bibel dar.

Laut dem Kolophon des Manuskripts wurde es im Jahr 1008 n. Chr. fertiggestellt. Dies macht es zu einer der wichtigsten Quellen für den masoretischen Text des Alten Testaments.

Trotz der Angabe im Kolophon gibt es auch wissenschaftliche Stimmen, die das Jahr 1010 nennen, basierend auf unterschiedlichen Interpretationen der masoretischen Anmerkungen und anderer sekundärer Quellen.

Die Mehrheit der wissenschaftlichen Literatur tendiert jedoch dazu, das im Kolophon genannte Jahr 1008 als das Entstehungsjahr des Codex zu akzeptieren.

Erwerb und Spende

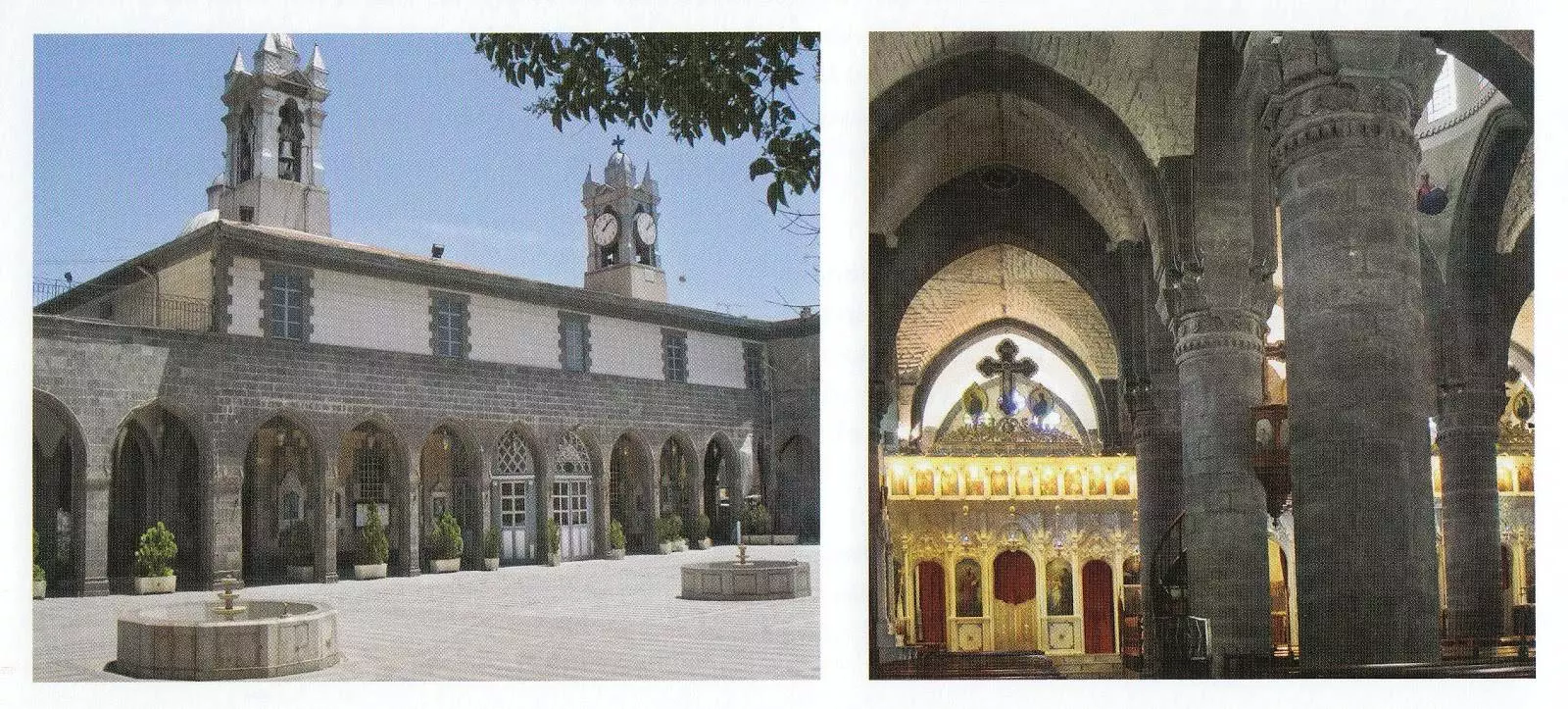

Der Kodex wird von einem Leiter einer Jeschiwa erworben und drei Monate später der Karaite-Synagoge in Damaskus gespendet.

Diese Synagoge befand sich in der Altstadt, südlich der Straight Street und nahe dem Osttor (Bab Sharqi). 1832 wurde sie verkauft und in die al-Zeitoun Kirche umgewandelt. Das Gebäude wurde 1860 zerstört, aber 1863 wieder aufgebaut und dient heute als Melkitische Kathedrale.

Die Karaiten sind eine jüdische Glaubensgemeinschaft, die sich stark auf die hebräische Bibel als einzige Quelle göttlicher Offenbarung stützt. Im Gegensatz zu den Rabbinischen Juden lehnen sie die mündliche Tradition und den Talmud ab. Diese Unterscheidung macht sie zu einer einzigartigen Sekte innerhalb des Judentums.

Abraham Firkovich

Firkovich, ein Karaite, erwirbt den Leningrad Codex. Die genauen Umstände sind unbekannt.

Abraham Firkovich wurde am 27. September 1786 in Lutsk, Wolhynien, geboren und war ein bekannter Karaite-Schriftsteller, Archäologe und Sammler alter Manuskripte. Er sammelte eine Vielzahl von hebräischen, arabischen und samaritanischen Manuskripten während seiner zahlreichen Reisen. Seine Sammlungen umfassen Tausende von jüdischen Dokumenten aus dem gesamten Russischen Reich.

Die Sammlungen von Abraham Firkovich, darunter die Erste Firkovich-Sammlung und die Zweite Firkovich-Sammlung, sind heute in der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg aufbewahrt. Sie stellen eine unschätzbare Quelle für Bibelwissenschaftler und Historiker dar, insbesondere für diejenigen, die sich mit der Karaite- und Samaritanergemeinschaft befassen.

Abraham Firkovichs Leben und Werke sind von großer Bedeutung für die Geschichte und Literatur der Karaiten. Seine Sammlungen bieten wertvolle Einblicke in die Traditionen und Geschichte seines Volkes. Obwohl es weiterhin Kontroversen gibt und einige seiner Entdeckungen angezweifelt werden, bleiben seine Beiträge zur jüdischen Studien von großer Bedeutung.

Umbenennung der Stadt und der Bibliothek

Nach der russischen Revolution wird Petrograd (ehemals Saint Petersburg) in Leningrad umbenannt und die ehemalige Kaiserliche Öffentliche Bibliothek wird zur Nationalbibliothek von Russland.

Studie in Leipzig

Paul Kahle und sein Student Gottfried Quell studieren den Leningrad Codex in Leipzig.

Leihgabe an die Universität Leipzig

Der Leningrad Codex wird für zwei Jahre an das Alte Testament Seminar der Universität Leipzig ausgeliehen.

Biblia Hebraica (3. Auflage)

Der Leningrad Codex dient als Basistext für die dritte Ausgabe der Biblia Hebraica (BHK).

Die ersten beiden Ausgaben der Biblia Hebraica (1906, 1912), herausgegeben von Rudolf Kittel, basierten eher lose auf dem Codex von Petrograd, auch bekannt als Codex Leningradensis. In der dritten Ausgabe und der nachfolgenden Biblia Hebraica Stuttgartensia wurde dieser Codex genauer als Basistext verwendet. Der detailliertere Fokus auf den Leningrad Codex in den späteren Ausgaben beruht auf seiner Rolle als älteste vollständige Handschrift des masoretischen Textes des Alten Testaments.

Biblia Hebraica (4. Auflage)

Der Leningrad Codex bleibt der Basistext für die vierte Ausgabe der Biblia Hebraica (BHS).

Glasnost und Zugang

Dank Glasnost erhalten westliche Gelehrte Zugang zum Leningrad Codex. Fotografien werden gemacht.

Neue Fotografien

Ein Team aus Kalifornien fotografiert alle 982 Seiten des Leningrad Codex erneut.

Faksimile-Ausgabe

Eine Faksimile-Ausgabe des Leningrad Codex wird von Eerdmans veröffentlicht

JPS Hebrew-English Tanakh

Die JPS Hebrew-English Tanakh und die verschiedenen Bände des JPS Torah Commentary und JPS Bible Commentary verwenden den Westminster-Text, der auf dem Leningrad Codex basiert.

Biblia Hebraica (5. Auflage)

Die fünfte Ausgabe (BHQ) basiert auf dem Leningrad Codex.

Russische Nationalbibliothek

Der Leningrader Codex (Codex Leningradensis B19A) ist in der Russischen Nationalbibliothek in Sankt Petersburg aufbewahrt. Die Bibliothek hat den Codex seit dem späten 19. Jahrhundert in ihrer Sammlung.

Er wurde dort als Teil einer größeren Sammlung von hebräischen Manuskripten aufbewahrt, die für die Erforschung der hebräischen Sprache und des Judentums von unschätzbarem Wert sind. Die Bibliothek selbst ist ein wichtiger Knotenpunkt für wissenschaftliche Forschung und Kultur und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen, die für Studierende, Forscher und Akademiker von Interesse sind.

Interaktive Durchsicht des Leningrader Codex

Die Digitalisierung des Leningrader Codex erfolgte erstmals im Jahr 2011 und ist unter der Public Domain Mark 1.0 lizenziert, was bedeutet, dass sie frei zugänglich ist. Sie ist ein Teil einer umfangreichen Sammlung von Büchern in hebräischer Sprache und bietet Interessierten die Möglichkeit, dieses wichtige Werk online zu studieren.

Für einen direkten Zugriff auf die digitalisierte Version des Leningrader Codex können Sie die offizielle Seite auf Archive.org besuchen oder alternativ die eingebettete Version direkt hier nutzen.