Die Kontroverse um 1. Timotheus 3:16

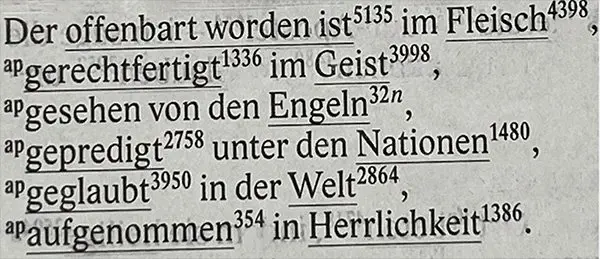

Der Vers 1. Timotheus 3:16 ist ein Schlüsseltext des Neuen Testaments, der oftmals m Kontext der Trinitätslehre, zitiert wird. In der Textgeschichte zeigt sich jedoch, dass dieser Vers mehrere Lesarten hat, die sich hauptsächlich in einem Wort unterscheiden: Entweder steht dort „Gott“ (Theos) oder „der“ (Hos) in der Formulierung „offenbart im Fleisch“. In der King James Version beispielsweise wird die Formulierung „And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh“ verwendet, die sich auf die Lesart „Θεὸς“ (Theos, „Gott“) stützt. Demgegenüber nutzen modernere Übersetzungen wie die New Revised Standard Version oft die Formulierung „Without any doubt, the mystery of our religion is great: He was revealed in flesh“, die auf die Lesart „ὃς“ (Hos, „der“) zurückgeht.

Diese unterschiedlichen Lesarten haben erhebliche Auswirkungen auf die Interpretation und Bedeutung des Verses. Ist es „Gott [der] offenbart im Fleisch“ oder ist es „Der [er/sie/es] offenbart im Fleisch“?

Luther 1984

Und anerkannt groß ist das Geheimnis des Glaubens: Gott ist offenbart im Fleisch

EInheitsübersetzung

Ohne Frage, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß: Er wurde offenbart im Fleisch

oder Elberfelder:

Textvarianten für 1. Timotheus 3:16: Eine Detaillierte Analyse der Handschriften

Beginnen wir mit der Klärung der Schlüsselbegriffe:

- Palimpsest: Ein Manuskript, bei dem der ursprüngliche Text abgeschabt und durch einen neuen Text ersetzt wurde.

- Unzialer Codex: Ein Manuskript in Großbuchstaben.

- Minuskeln: Handschriften in kleiner Schrift.

Nun zu den Lesarten:

„Θεὸς“ (Theos, „Gott“)

Diese Lesart findet sich in einer Reihe von Dokumenten:

- Codex Ephraemi Rescriptus (C): Datierung auf das 5. Jahrhundert. Ein Palimpsest, das sich durch seine besondere Komplexität in der Textrekonstruktion auszeichnet. Es wird in der Bibliothèque nationale de France aufbewahrt.

- Byzantinische Manuskripte: Überwiegend im Mittelalter datiert. Diese Handschriften bilden die Grundlage für den Textus Receptus. Sie sind in einem Kontext entstanden, in dem die Trinität als theologisches Dogma bereits fest verankert war. Ihre Lesart hat die trinitarische Interpretation stark beeinflusst und wird in den meisten modernen Übersetzungen, die auf dem Textus Receptus basieren, verwendet.

- Minuskeln: Diese Handschriften sind ebenfalls mehrheitlich mittelalterlich und folgen dem byzantinischen Texttyp. Sie tendieren dazu, die traditionelle, byzantinische Textform zu bewahren.

„ὃς“ (Hos, „der“)

Diese Lesart ist in älteren Manuskripten zu finden, die als zuverlässigere Textzeugen gelten:

- Codex Sinaiticus (א): Ein unzialer Codex aus dem 4. Jahrhundert, der als einer der ältesten und zuverlässigsten Textzeugen gilt. Teile dieses Codex befinden sich in verschiedenen Bibliotheken weltweit.

- Codex Alexandrinus (A): Ein weiterer unzialer Codex, datiert auf das 4. oder 5. Jahrhundert. Er wird im British Museum aufbewahrt und enthält sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Beide dieser älteren Manuskripte werden von Textkritikern oft als zuverlässiger angesehen, da sie näher am Ursprungstext sind, und verwenden die Lesart „ὃς“ (Hos, „der“).

„ὅ“ (Ho, „das“)

Diese Lesart ist deutlich seltener:

- Codex Claromontanus (D): Ein unzialer Codex aus dem 6. Jahrhundert, der in der Bibliothèque nationale de France aufbewahrt wird. Er wird vor allem für den Paulusbrief an die Galater herangezogen und spielt in der textkritischen Diskussion eine untergeordnete Rolle.

Fazit

Die Lesart „Θεὸς“ (Theos, „Gott“) ist vornehmlich in jüngeren, byzantinischen Manuskripten und im Textus Receptus zu finden. Die Lesart „ὃς“ (Hos, „der“) hingegen tritt in älteren Manuskripten auf, die als zuverlässiger gelten. Die Lesart „ὅ“ (Ho, „das“) ist am seltensten und findet sich hauptsächlich im Codex Claromontanus.

Wissenschaftliche Stellungsnahmen

In der Welt der neutestamentlichen Textkritik fungiert 1. Timotheus 3:16 als eine Art Prüfstein, an dem sich die Expertise der Gelehrten misst. Bevor wir uns auf die Tiefen dieser akademischen Disziplin einlassen, sei angemerkt, dass die älteren Handschriften wie der Codex Sinaiticus und der Codex Alexandrinus — hoch geschätzte Zeugen aus dem 4. bzw. 4. oder 5. Jahrhundert — eine bestimmte Lesart favorisieren: „ὃς“ (Hos, „der“). Diese Präferenz bildet einen Hintergrund, gegen den die Ansichten renommierter Textkritiker besonders relevant werden.

Im akademischen Diskurs gibt es eine deutliche Präferenz für die älteren Handschriften. Bruce Metzger, einer der führenden Textkritiker des 20. Jahrhunderts, bemerkt: „In Anbetracht der Neigung der Schreiber, gewöhnliche Wörter durch Synonyme zu ersetzen, wird deutlich, dass ‚ὃς‘ [Hos] die frühestmögliche Wortwahl des Textes ist“ („A Textual Commentary on the Greek New Testament“, Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart 1994). Dies unterstreicht die Tendenz, die ältere Lesart als authentischer zu betrachten.

Bart D. Ehrman, ein weiterer prominenter Textkritiker, stellt fest: „Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass spätere Schreiber, die erkannten, dass die Passage als Bestätigung der Göttlichkeit Christi gelesen werden könnte, ‚welches war‘ zu ‚Gott‘ änderten, um die Identifikation explizit zu machen“ („The Orthodox Corruption of Scripture“, Oxford University Press: 1993). Diese Aussage impliziert, dass die Lesart „Θεὸς“ eine bewusste textliche Modifikation sein könnte.

Die Präferenz für „ὃς“ wird auch von anderen Quellen geteilt. Kurt und Barbara Aland, die für ihre Arbeit am „Nestle-Aland Novum Testamentum Graece“ bekannt sind, betonen die Bedeutung der älteren Handschriften („The Text of the New Testament“, William B. Eerdmans Publishing Company: 1995). Michael W. Holmes, Herausgeber der „SBL Greek New Testament“, vertritt eine ähnliche Ansicht („The SBL Greek New Testament“, Society of Biblical Literature: 2010).

Die Konsistenz dieser akademischen Meinungen, die die älteren Handschriften und die Lesart „ὃς“ bevorzugen, legt nahe, dass diese Lesart näher am Ursprungstext liegt.

Trinitarische Präferenzen und Textkritische Genauigkeit: Ein kritischer Blick auf die Lesart "Θεὸς" in 1. Timotheus 3:16

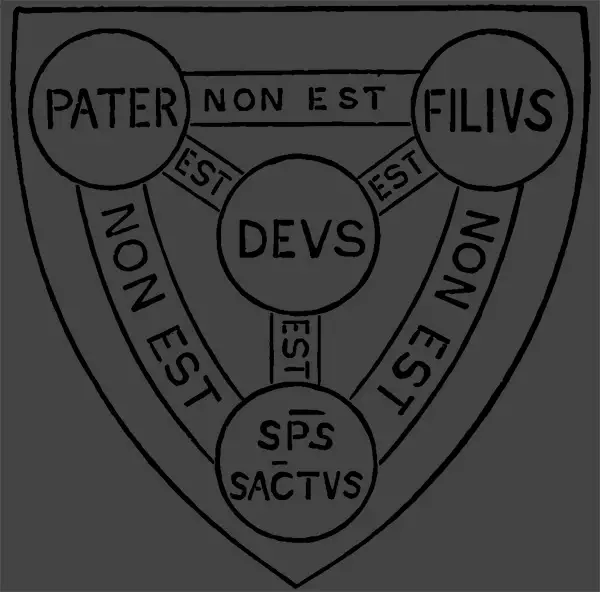

Die byzantinischen Handschriften und der Textus Receptus, die vorwiegend die Lesart „Θεὸς“ (Theos, „Gott“) verwenden, entstanden in einer Ära und einem geografischen Raum, in dem die trinitarische Doktrin bereits tief in die theologische Landschaft eingebettet war. Mehrere Faktoren unterstreichen diese Beobachtung:

- Byzantinisches Reich: Die Dominanz der orthodoxen christlichen Theologie in diesem Reich sorgte für ein Umfeld, in dem die Dreieinigkeit nicht nur akzeptiert, sondern als wesentliches Element der christlichen Identität betrachtet wurde.

- Textus Receptus: Diese Textgrundlage ist insofern interessant, als sie die Theologie der damaligen Zeit, einschließlich der Trinität, in den Text des Neuen Testaments einfließen ließ. Der Textus Receptus wurde mehr als tausend Jahre nach den ersten christlichen Jahrhunderten und in einer Zeit kompiliert, in der die Trinität durch Konzile und Kirchenväter bereits fest verankert war.

- Mittelalterliche Scholastik: Werke von Theologen wie Thomas von Aquin stellen ein reiches Reservoir an trinitarischen Überlegungen dar, das die byzantinischen Kopisten und Redakteure des Textus Receptus beeinflusst haben könnte.

Fazit

Die zeitliche und geografische Nähe dieser Texte zu einer trinitarischen Kultur macht es plausibel, dass die Lesart „Θεὸς“ (Theos, „Gott“) nicht nur eine textkritische, sondern auch eine theologische Wahl war. Die Kopisten und Redakteure könnten diese Lesart gewählt haben, nicht unbedingt weil sie den ursprünglichen Text repräsentiert, sondern weil sie eine etablierte theologische Ansicht stützt. Wenn also die Frage der Genauigkeit und Fidelity zum ursprünglichen Text im Vordergrund steht, verdienen die älteren Handschriften, die die Lesart „ὃς“ (Hos, „der“) verwenden, besondere Aufmerksamkeit. Sie rücken näher an das ursprüngliche Verständnis des Textes heran und enthalten weniger anachronistische theologische Einflüsse.